2016年09月23日(金)

法善寺~河内長野

雲時々雨

7時14分に平野の信号を出発する。

今日はあいにくの雨模様。幸いあまりひどい雨ではないが、この後も降ったり止んだりを繰り返した一日だった。

左手に「鐸比古鐸比売神社」の鳥居が立っている。この神社は式内社で、創建は成務天皇二十一年(151)とされるが、実際の年代は不明とのことだ。

大県南信号の左手に昭和14年の「侍従御左遣之跡」碑が立っているが、どういうものなのかはわからなかった。

太平寺の信号のところで道は三又に分かれており、真ん中を進むが、ここに地蔵堂がある。

近鉄、JRの線路を高架で越えて進み、その先で大和川を渡って進む。

「国府八幡神社」があり、境内には江戸前期の石灯籠や享保の石鳥居が立っている。

その先で長尾街道との交点を通過する。

右手に巨木が繁っており、その下に日光龍王大臣を祀る小祠(この情報はほかの方のHPを参照させていただいた)がある。またその横に「東高野街道」碑が立っている。

右手に「道明寺」がある。道明寺周辺は、菅原道真の祖先にあたる豪族、土師氏の根拠地であり、道明寺は土師氏の氏寺土師寺として建立され、現在の道明寺天満宮の前にあった。当時は七堂伽藍や五重塔のある大規模なものであったという。大宰府に左遷される菅原道真がこの寺にいた叔母の覚寿尼を訪ねたことから、道真の死後、寺名は道明寺と改められるが、これは道真の号である「道明」に由来する。明治5年に神仏分離によって道明寺天満宮境内から現在地に移転したという。

入り口に「すく道明寺 誉田八幡 高野山 左 大坂 左海道」と刻まれた弘化4年(1847)の碑が立っている。

また常夜燈の前に「従是一丁北 道明寺」と刻まれた明治9年の碑も立っている。

すぐ先左手に「道明寺天満宮」がある。

ここは前述のとおり明治5年の神仏分離によって道明寺が移転するまで、この地にあったところで、現在は天満宮として存続している。

境内には「明治天皇行在所」の碑が立っている。

左手に誉田中学校があるところの前に「「右 道明寺玉手なら京 左 八尾久宝し道」と刻まれた天保9年(1838)の道標が立っている。

右手に玉水町会館があり、その横に3体の地蔵尊を安置する地蔵堂がある。

「誉田八幡宮」がある。社伝によると、欽明天皇20年(559)に任那の復興を目指した欽明天皇によって、応神天皇陵前に神廟が設置されたことをもって創建としていて、このことから最古の八幡宮と称しているそうだ。永承6年(1051)の後冷泉天皇行幸の際に現在地に遷座したという。

このあたりは戦略上の要地だったため、南北朝から室町時代、また大坂夏の陣に至るまで何度も誉田合戦が行われたという。「誉田古戦場跡」碑が立っている。

すぐ先の三つ角の右手に「左 ふぢ井寺 大坂道」「右 道明寺玉手山」「右 いせみち」と刻まれた道標があり、

左手には「柏原 大阪方面」「藤井寺大阪方面」「大阪崎」と刻まれた道標と「右 大峯山 つぼさかたゑま」「再発起 井筒組」と刻まれた道標が二つ並んで立っている。

この辺りも道幅は狭い。 右手に「伊岐宮・白鳥神社」の鳥居が立っている。白鳥神社は日本武尊を祀っており、以前は軽里の西方の伊岐谷にある白鳥陵の頂に鎮座し、伊岐宮(いきのみや)と呼ばれていたが、天明4年(1784年)、古市の氏神として現在地に移転したという。

その先の四つ角が「簑の辻」と呼ばれる東高野街道と竹内街道の交点になっており、ここに道標が立っている。資料によると「左 上の太子たゑま 大和路 つぼ坂 大峯山 すぐ高野山 金剛山」「右 大阪 すぐさかひ」と刻まれた嘉永元年(1848)の道標ということだが、今日は古市のだんじり祭りがあるようで、この道標の前に提灯が飾られていて、よく確認できなかった。

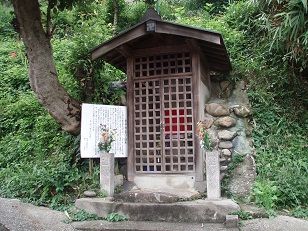

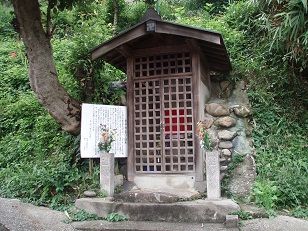

右手に「小祠」があり、これも資料によると「室町期かと思われる石地蔵残欠や彩色の残る木造地蔵 役行者」が安置されている。

右手に継体天皇の後を受けて、66歳にして即位したが、わずか4年で崩御したと言われる「安閑天皇陵」がある。

170号線に合流する手前左手に「城山姥不動明王」がある。これは元高屋城の守護神で、かつ街道の道祖神だったという。

一旦170号線に合流するが、すぐ先で左手へ分岐して進むと、左手に「高屋神社」がある。ここは宣化天皇3年(538)に勅命によって創建された延喜式内社で、江戸時代には八幡社と称していたが、明治初年に高屋神社と改称され、明治41年に白鳥神社に合祀されたが、昭和29年に白鳥神社から独立して旧社地に復興されたという。

地蔵堂に「賽銭泥棒へ 悪を捨て 真に心を 入替えて 正しい人生を」と書かれたものが貼られている。お賽銭を盗む人がいるのだろう。

右手に「右 古ん田道 左 ふじい寺道」と刻まれた地蔵尊と、その横に「右 誉田 道明寺 京 」「左 ふじ井寺 大坂 水守 同 同 同 西ノ浦」と刻まれた元治2年(1865)の道標が立っている。

南阪奈道路の高架下を抜けたすぐ先右に地蔵堂があり、その先右手に常夜燈が立っている。

その先右手に地蔵道標があり「右 かうやミち 左 こん可う山」と刻まれている。

右手に「八王子社」という祠があり、その横に文化2年(1805)と読める常夜燈が立っている。

中野町3丁目の信号で170号線から分岐して直進する。新堂小学校の先の右手に常夜燈が立っている。

「佐藤家住宅」がある。ここは仲村家(佐渡屋)より出て、初代藤兵衛が文政3年(1820)にこの家を起こして、屋号を「佐渡藤」と号し、2代目より佐藤姓を名乗った。紅梅酒味醂を醸造を営み、現在も敷地内に土蔵を残している。主屋の建築時期は明らかではないが、ほぼ原型をとどめていると説明されている。

富田林寺内町は永禄2年(1559)に興正寺の第十四代賞秀が毛人谷、新堂、中野、山中田四村から檀家を2名ずつ集めて開拓したのが始まりで、町内は碁盤目に区切られ、今もそのままの形で残されており、街道は町の中を鍵型に進んでいく。

そんな中に「杉山家住宅」がある。杉山家は富田林寺内町の創設にかかわった旧家の一つであり、江戸時代は造り酒屋として栄えたという。現存する家屋は寺内町で最も古く、江戸時代中期の大規模商家の遺構として、国の重要文化財に指定されている。

この辺りは城之門筋として日本の道百選になっていて、杉山家以外にも三十棟余りの江戸時代の古い立派な建物が今も立ち並んでいる。

突き当りに「左 ふぢゐ寺道 町中 くわへきせる ひな巳火 無用」と刻まれた宝暦元年(1751)の道標が立っている。これは火の用心を呼び掛けたもので、この辺りは高台ゆえに水の便が悪く、町全体が火事の予防に注意を払っていた一つの例という。

ここを右折して進むと、右手に「谷川橋」と刻まれた橋の欄干が残っている。

ここから左折して階段を下っていくが、ここの電柱に東高野街道と書かれた案内がある。

左手に「大峯三十三度満願願塔 先達 喜寶院」「すぐ山上道 俗名塔大喜兵衛」と刻まれた蔓延元年(1860)の道標が立っている。

更にその先の交差点の左側に「すぐ満き尾山 右 瀧谷山江十丁 堺 発起 神南辺 施主 何某 すぐ ふじゐ寺」と刻まれた道標が立っている。

右手に小祠が二つ並んで建っている。

そのすぐ先で近鉄長野線を越えて170号線に合流して進むと、左手に「錦織一里塚跡」があり、宝篋印塔が二基建っている。

その先で近鉄長野線の滝谷不動 第五号踏切で再び線路を超える。

更にその先右手に「孝子地蔵」があり、「左 まきのを道」と刻まれた元文2年(1737)の道標にもなっている。

この地蔵堂の前で道は二股に分かれていて、一本はそのまま直進する道であり、もう一本は地蔵堂の横の坂を上っていくようになっている細道だ。どちらの道を進めばいいのかわからず、迷っているとおばちゃんがおられたので、道をお聞きすると、直進すればいいと教えていただいたので、そのまま進んでいくが、どうもおかしい。目印にしていた菅原道真を祀っているという千代田神社がないのだ。

そのまま進んでいくと、右手から道が合流しているところにきた。右手を見ると、道に提灯が下がっている。どうやら神社のお祭りのようだ。そこで合流している道を元に戻る形で進んでみると、前方に「千代田神社」が見えてきた。

この道が東高野街道だと気が付いたので、どこで間違ったか戻ってみると、先ほどの孝子地蔵の前のところにあった細い坂道に行きついた。改めて書くと孝子地蔵の前にある二本の道の右手の細い坂道を上るのが、東高野街道だったのだ。

その先で道は二股に分かれるが、ここに「右 まきのふ ○祖神守護 左 かうや」と刻まれた嘉永の道標がある。

ここを左へ下っていくが東高野街道で、右に上っていくのが巡礼街道という。

170号線に合流するところ右手に明和の常夜燈が立っている。

すぐ先で一旦170号線から左へ分岐するが、すぐに170号線に合流する。

右手に「極楽寺」があり、境内には「河内大仏」と呼ばれる仏像や寛政13年(1801)や天保5年(1834)をはじめとする宝篋印塔等が立っている。

河内長野の駅に13時52分に着く。ここに「高野街道」と刻まれたまだ新しい石碑が立っている。

ここで東高野街道を歩き終えたことになる。

本日の歩行時間 6時間38分

本日の歩数&距離 32535歩、23.7km。

本日の街道純距離 20.1km(途中、寄り道をせず、道を間違えず、街道だけを歩いた場合の距離)

東高野街道総合計

総歩行時間 19時間25分。

総歩数 98884歩。

総歩行距離 70.5km。

純距離 58.2km。

7時14分に平野の信号を出発する。

今日はあいにくの雨模様。幸いあまりひどい雨ではないが、この後も降ったり止んだりを繰り返した一日だった。

左手に「鐸比古鐸比売神社」の鳥居が立っている。この神社は式内社で、創建は成務天皇二十一年(151)とされるが、実際の年代は不明とのことだ。

大県南信号の左手に昭和14年の「侍従御左遣之跡」碑が立っているが、どういうものなのかはわからなかった。

太平寺の信号のところで道は三又に分かれており、真ん中を進むが、ここに地蔵堂がある。

近鉄、JRの線路を高架で越えて進み、その先で大和川を渡って進む。

「国府八幡神社」があり、境内には江戸前期の石灯籠や享保の石鳥居が立っている。

その先で長尾街道との交点を通過する。

右手に巨木が繁っており、その下に日光龍王大臣を祀る小祠(この情報はほかの方のHPを参照させていただいた)がある。またその横に「東高野街道」碑が立っている。

右手に「道明寺」がある。道明寺周辺は、菅原道真の祖先にあたる豪族、土師氏の根拠地であり、道明寺は土師氏の氏寺土師寺として建立され、現在の道明寺天満宮の前にあった。当時は七堂伽藍や五重塔のある大規模なものであったという。大宰府に左遷される菅原道真がこの寺にいた叔母の覚寿尼を訪ねたことから、道真の死後、寺名は道明寺と改められるが、これは道真の号である「道明」に由来する。明治5年に神仏分離によって道明寺天満宮境内から現在地に移転したという。

入り口に「すく道明寺 誉田八幡 高野山 左 大坂 左海道」と刻まれた弘化4年(1847)の碑が立っている。

また常夜燈の前に「従是一丁北 道明寺」と刻まれた明治9年の碑も立っている。

すぐ先左手に「道明寺天満宮」がある。

ここは前述のとおり明治5年の神仏分離によって道明寺が移転するまで、この地にあったところで、現在は天満宮として存続している。

境内には「明治天皇行在所」の碑が立っている。

左手に誉田中学校があるところの前に「「右 道明寺玉手なら京 左 八尾久宝し道」と刻まれた天保9年(1838)の道標が立っている。

右手に玉水町会館があり、その横に3体の地蔵尊を安置する地蔵堂がある。

「誉田八幡宮」がある。社伝によると、欽明天皇20年(559)に任那の復興を目指した欽明天皇によって、応神天皇陵前に神廟が設置されたことをもって創建としていて、このことから最古の八幡宮と称しているそうだ。永承6年(1051)の後冷泉天皇行幸の際に現在地に遷座したという。

このあたりは戦略上の要地だったため、南北朝から室町時代、また大坂夏の陣に至るまで何度も誉田合戦が行われたという。「誉田古戦場跡」碑が立っている。

すぐ先の三つ角の右手に「左 ふぢ井寺 大坂道」「右 道明寺玉手山」「右 いせみち」と刻まれた道標があり、

左手には「柏原 大阪方面」「藤井寺大阪方面」「大阪崎」と刻まれた道標と「右 大峯山 つぼさかたゑま」「再発起 井筒組」と刻まれた道標が二つ並んで立っている。

この辺りも道幅は狭い。 右手に「伊岐宮・白鳥神社」の鳥居が立っている。白鳥神社は日本武尊を祀っており、以前は軽里の西方の伊岐谷にある白鳥陵の頂に鎮座し、伊岐宮(いきのみや)と呼ばれていたが、天明4年(1784年)、古市の氏神として現在地に移転したという。

その先の四つ角が「簑の辻」と呼ばれる東高野街道と竹内街道の交点になっており、ここに道標が立っている。資料によると「左 上の太子たゑま 大和路 つぼ坂 大峯山 すぐ高野山 金剛山」「右 大阪 すぐさかひ」と刻まれた嘉永元年(1848)の道標ということだが、今日は古市のだんじり祭りがあるようで、この道標の前に提灯が飾られていて、よく確認できなかった。

|  |

右手に「小祠」があり、これも資料によると「室町期かと思われる石地蔵残欠や彩色の残る木造地蔵 役行者」が安置されている。

右手に継体天皇の後を受けて、66歳にして即位したが、わずか4年で崩御したと言われる「安閑天皇陵」がある。

170号線に合流する手前左手に「城山姥不動明王」がある。これは元高屋城の守護神で、かつ街道の道祖神だったという。

一旦170号線に合流するが、すぐ先で左手へ分岐して進むと、左手に「高屋神社」がある。ここは宣化天皇3年(538)に勅命によって創建された延喜式内社で、江戸時代には八幡社と称していたが、明治初年に高屋神社と改称され、明治41年に白鳥神社に合祀されたが、昭和29年に白鳥神社から独立して旧社地に復興されたという。

地蔵堂に「賽銭泥棒へ 悪を捨て 真に心を 入替えて 正しい人生を」と書かれたものが貼られている。お賽銭を盗む人がいるのだろう。

右手に「右 古ん田道 左 ふじい寺道」と刻まれた地蔵尊と、その横に「右 誉田 道明寺 京 」「左 ふじ井寺 大坂 水守 同 同 同 西ノ浦」と刻まれた元治2年(1865)の道標が立っている。

南阪奈道路の高架下を抜けたすぐ先右に地蔵堂があり、その先右手に常夜燈が立っている。

その先右手に地蔵道標があり「右 かうやミち 左 こん可う山」と刻まれている。

右手に「八王子社」という祠があり、その横に文化2年(1805)と読める常夜燈が立っている。

中野町3丁目の信号で170号線から分岐して直進する。新堂小学校の先の右手に常夜燈が立っている。

「佐藤家住宅」がある。ここは仲村家(佐渡屋)より出て、初代藤兵衛が文政3年(1820)にこの家を起こして、屋号を「佐渡藤」と号し、2代目より佐藤姓を名乗った。紅梅酒味醂を醸造を営み、現在も敷地内に土蔵を残している。主屋の建築時期は明らかではないが、ほぼ原型をとどめていると説明されている。

富田林寺内町は永禄2年(1559)に興正寺の第十四代賞秀が毛人谷、新堂、中野、山中田四村から檀家を2名ずつ集めて開拓したのが始まりで、町内は碁盤目に区切られ、今もそのままの形で残されており、街道は町の中を鍵型に進んでいく。

そんな中に「杉山家住宅」がある。杉山家は富田林寺内町の創設にかかわった旧家の一つであり、江戸時代は造り酒屋として栄えたという。現存する家屋は寺内町で最も古く、江戸時代中期の大規模商家の遺構として、国の重要文化財に指定されている。

この辺りは城之門筋として日本の道百選になっていて、杉山家以外にも三十棟余りの江戸時代の古い立派な建物が今も立ち並んでいる。

突き当りに「左 ふぢゐ寺道 町中 くわへきせる ひな巳火 無用」と刻まれた宝暦元年(1751)の道標が立っている。これは火の用心を呼び掛けたもので、この辺りは高台ゆえに水の便が悪く、町全体が火事の予防に注意を払っていた一つの例という。

ここを右折して進むと、右手に「谷川橋」と刻まれた橋の欄干が残っている。

ここから左折して階段を下っていくが、ここの電柱に東高野街道と書かれた案内がある。

左手に「大峯三十三度満願願塔 先達 喜寶院」「すぐ山上道 俗名塔大喜兵衛」と刻まれた蔓延元年(1860)の道標が立っている。

更にその先の交差点の左側に「すぐ満き尾山 右 瀧谷山江十丁 堺 発起 神南辺 施主 何某 すぐ ふじゐ寺」と刻まれた道標が立っている。

右手に小祠が二つ並んで建っている。

そのすぐ先で近鉄長野線を越えて170号線に合流して進むと、左手に「錦織一里塚跡」があり、宝篋印塔が二基建っている。

|  |

その先で近鉄長野線の滝谷不動 第五号踏切で再び線路を超える。

更にその先右手に「孝子地蔵」があり、「左 まきのを道」と刻まれた元文2年(1737)の道標にもなっている。

この地蔵堂の前で道は二股に分かれていて、一本はそのまま直進する道であり、もう一本は地蔵堂の横の坂を上っていくようになっている細道だ。どちらの道を進めばいいのかわからず、迷っているとおばちゃんがおられたので、道をお聞きすると、直進すればいいと教えていただいたので、そのまま進んでいくが、どうもおかしい。目印にしていた菅原道真を祀っているという千代田神社がないのだ。

そのまま進んでいくと、右手から道が合流しているところにきた。右手を見ると、道に提灯が下がっている。どうやら神社のお祭りのようだ。そこで合流している道を元に戻る形で進んでみると、前方に「千代田神社」が見えてきた。

この道が東高野街道だと気が付いたので、どこで間違ったか戻ってみると、先ほどの孝子地蔵の前のところにあった細い坂道に行きついた。改めて書くと孝子地蔵の前にある二本の道の右手の細い坂道を上るのが、東高野街道だったのだ。

その先で道は二股に分かれるが、ここに「右 まきのふ ○祖神守護 左 かうや」と刻まれた嘉永の道標がある。

ここを左へ下っていくが東高野街道で、右に上っていくのが巡礼街道という。

170号線に合流するところ右手に明和の常夜燈が立っている。

すぐ先で一旦170号線から左へ分岐するが、すぐに170号線に合流する。

右手に「極楽寺」があり、境内には「河内大仏」と呼ばれる仏像や寛政13年(1801)や天保5年(1834)をはじめとする宝篋印塔等が立っている。

|  |

河内長野の駅に13時52分に着く。ここに「高野街道」と刻まれたまだ新しい石碑が立っている。

ここで東高野街道を歩き終えたことになる。

本日の歩行時間 6時間38分

本日の歩数&距離 32535歩、23.7km。

本日の街道純距離 20.1km(途中、寄り道をせず、道を間違えず、街道だけを歩いた場合の距離)

東高野街道総合計

総歩行時間 19時間25分。

総歩数 98884歩。

総歩行距離 70.5km。

純距離 58.2km。