2012年05月30日(水)

石川~弘前~浪岡

曇後晴

弘南鉄道義塾高校前駅に9時18分に着き、歩き始める。

この辺りにはリンゴ園が広がっていて、農家の人が手入れにいそしんでおられた。

左手に八幡宮を見ながら進み、大沢川に架かる大沢橋を渡ると、少し先、左手に入ったところに赤い鳥居が見える。ここに天保3年(1832)や天保14年(1843)の庚申塔、文化6年(1809)の猿田彦、年不詳の猿田彦、明治32年の二十三夜塔等がある。

リンゴ園の中を通っていくが、資料によるとこのあたりで殿様が小休止をして用を足したところという言い伝えがあるということだ。それにしても気持ちのいいところで、ここでもカッコーの鳴き声が聞こえる。

牛沢川に架かる東洋橋を渡った先、右手に「一里塚之跡」碑が立っている。

稲刈沢川に架かる小栗山橋を渡って進み、銀杏寺を見ようと思って探していると、お店があったのでここで道をお聞きしたところ、御主人が丁寧に教えてくれた。

このお店のすぐ先で道が二股に分かれており、街道を外れて右へ進むと「銀杏寺」があった。

このお寺の開基の詳細は不明だが、伝承によると慈覚大師(794~864)がこの地を訪れたときに銀杏の老木を見て霊地と悟り、一宇を建立したことが始まりといわれているという。現在も樹齢400年以上と推定されている銀杏の大木が立っているが、これは津軽藩祖為信公が津軽地方統一の拠点とした大浦城から移植したと伝えられており、弘前市の保存樹木になっている。

街道に戻って先へ進もうとすると、先ほどのお店(工藤鮮魚店)のご主人が出てこられてしばらくお話をさせていただいた。相変わらず言葉がよくわからないので、最初にそのことをお断りして、わからない所は何度も聞き直して会話を続けた。ご主人は若いころ競輪が好きで、全国を回ったが九州にだけは来られたことがないということ、この近くには昔、沼があって殿様が旅に出るときや帰ってきたときに着替えをするところがあったというようなことを教えていただき、しばらく楽しい会話を交わし、最後に写真を撮らせていただいてお別れする。こうしたちょっとした触れ合いが楽しい。

小栗山県道踏切9で弘南鉄道の線路を横断して進むと、左手に「千代松原」という松並木の跡がある。樹齢300年以上と推定され、弘前市の保存樹木になっているアイグロマツが一本残っている。

大和沢川に架かる上千年橋、三岳川に架かる中野橋を渡って進むと、富田の枡形になるので、ここを右折すると右手に平先厚生学院記念館がある。ここは藩政時代九十九森と呼ばれ、文化12年(1815)には九代藩主寧親の別邸が建設された景勝の地だったという。明治30年弘前に第八師団司令部が設置されると、陸軍将校らの親睦、厚生施設である偕行社の敷地になったという。

左手に「和徳稲荷神社」がある。境内には安永9年(1780)の石灯籠があり、またここの境内の叢林は弘前市の保存樹林になっている。

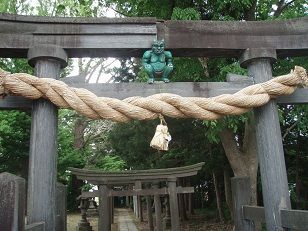

右手に「八幡宮」があり、文化5年(1808)の庚申塔、慶応2年(1866)の百万遍塔、明治15年の二十三夜塔がある。またここの鳥居には「鬼コ」があげられている。これは悪霊を防ぐ魔除けのためもので、明治の初期以降に始まったと考えられており、全国的にきわめて珍しいもので、津軽地方独特の神社信仰といわれている。

土渕川に架かる大久保橋を渡る。

右手に「神明堂」があり、弘化3年(1846)の庚申塔、昭和7年の二十三夜塔がある。

このあたりには古い土蔵や藁ぶき屋根の家がある。

平川に架かる平川橋を渡るが、渡ってすぐに左折しなければいけなかったのだが、間違って直進してしまったので、元に戻ってやり直す。

左手に「称名寺」がある。ここは延宝3年(1675)の建立とされ、八幡宮に保存されている暦応3年(1340)の板碑は称名寺の境内から発見されたものという。

ここから右折して進むと、正面に「八幡宮」がある。ここは天喜4年(1056)の前九年の役で敗れた安部貞任の次子高星丸が寛治6年(1092)に藤崎城築城と同時に建立したもので、津軽藩主時代も代々の藩主の尊崇を受けたという。境内奥には寛政12年(1800)の猿田彦、嘉永と読むことができる二十三夜塔、称名寺の境内から発見されたという暦応3年(1340)の板碑等がある。右横には「安東氏発祥の地」「藤崎城土塁の跡」と記された標柱が立っている。

ここを左折して進むと、左手に「真蓮寺」がある。ここは延宝4年(1676)の開基とされているが、天文元年(1532)という説もあるという。寺の山門は桂の木でできており、大浦城の裏門だったという。

すぐ横に「藤崎城本丸郭跡地」の標柱が立っている。藤崎城は寛治6年(1092)に安東氏によって築城されたもので、この場所が本丸郭跡地で一部の排水路に堀跡の痕跡をとどめていると記されている。

左手に「法光寺」がある。ここは寛文12年(1672)に玄座の五所川原市に創建、元禄末年に現在地に移転したという。境内に安政6年(1859)の狛犬、万延元年(1860)の石灯籠がある。

左手に「鹿島神社」があり、弘化2年(1845)、安政2年(1855)の庚申塔、その他に二十三夜塔等が立っている。

羽州街道踏切でJRの線路を横断すると右手に公孫樹の大木とその横に馬頭観音がある。

左手に「正八幡宮」がある。ここの縁起には二説があり、その一つは大同年間(806~810)に坂上田村麻呂が主魁高丸を射殺した際の矢を修験の僧明円に与え、その矢を正八幡宮として祀り、矢沢山勝軍寺を建立したという説と、もう一つは元和元年(1615)この近くから異体の木像を発見し、それを祀ったのが始まりとも伝えられている。境内には弘化2年(1845)の庚申塔、安政4年(1857)の百万遍等の石碑がある。

右手に「馬頭観音」、弘化3年(1846)と読むことができる庚申塔がある。

左手に「増館八幡宮」がある。入り口の鳥居には簾のようなしめ縄が下がっている。このようなものはこれから先も見かけたが、ほかの地方ではあまり見かけないものだ。調べてみると「じゃんばら」というものらしい。

十川に架かる川倉新橋を渡って進むと、左手に赤い鳥居が立っており、その奥に慶応2年(1866)の庚申塔と年不詳の石碑が立っている。

浪岡に入って進み、北へ左折する角がかって本陣があった平野家だ。

浪岡川に架かる浪岡橋を渡って進むと、左手に「玄徳寺」があり、その横に「身代地蔵」がある。玄徳寺には明治維新の際の箱館戦争参戦の兵士が宿泊をしたという。

青森南警察署があるところで17時26分、今日は終わり、大館まで戻る。

本日の歩行時間 8時間8分。

本日の歩数&距離 46044歩、32.8km。

弘南鉄道義塾高校前駅に9時18分に着き、歩き始める。

この辺りにはリンゴ園が広がっていて、農家の人が手入れにいそしんでおられた。

左手に八幡宮を見ながら進み、大沢川に架かる大沢橋を渡ると、少し先、左手に入ったところに赤い鳥居が見える。ここに天保3年(1832)や天保14年(1843)の庚申塔、文化6年(1809)の猿田彦、年不詳の猿田彦、明治32年の二十三夜塔等がある。

リンゴ園の中を通っていくが、資料によるとこのあたりで殿様が小休止をして用を足したところという言い伝えがあるということだ。それにしても気持ちのいいところで、ここでもカッコーの鳴き声が聞こえる。

牛沢川に架かる東洋橋を渡った先、右手に「一里塚之跡」碑が立っている。

稲刈沢川に架かる小栗山橋を渡って進み、銀杏寺を見ようと思って探していると、お店があったのでここで道をお聞きしたところ、御主人が丁寧に教えてくれた。

このお店のすぐ先で道が二股に分かれており、街道を外れて右へ進むと「銀杏寺」があった。

このお寺の開基の詳細は不明だが、伝承によると慈覚大師(794~864)がこの地を訪れたときに銀杏の老木を見て霊地と悟り、一宇を建立したことが始まりといわれているという。現在も樹齢400年以上と推定されている銀杏の大木が立っているが、これは津軽藩祖為信公が津軽地方統一の拠点とした大浦城から移植したと伝えられており、弘前市の保存樹木になっている。

街道に戻って先へ進もうとすると、先ほどのお店(工藤鮮魚店)のご主人が出てこられてしばらくお話をさせていただいた。相変わらず言葉がよくわからないので、最初にそのことをお断りして、わからない所は何度も聞き直して会話を続けた。ご主人は若いころ競輪が好きで、全国を回ったが九州にだけは来られたことがないということ、この近くには昔、沼があって殿様が旅に出るときや帰ってきたときに着替えをするところがあったというようなことを教えていただき、しばらく楽しい会話を交わし、最後に写真を撮らせていただいてお別れする。こうしたちょっとした触れ合いが楽しい。

小栗山県道踏切9で弘南鉄道の線路を横断して進むと、左手に「千代松原」という松並木の跡がある。樹齢300年以上と推定され、弘前市の保存樹木になっているアイグロマツが一本残っている。

大和沢川に架かる上千年橋、三岳川に架かる中野橋を渡って進むと、富田の枡形になるので、ここを右折すると右手に平先厚生学院記念館がある。ここは藩政時代九十九森と呼ばれ、文化12年(1815)には九代藩主寧親の別邸が建設された景勝の地だったという。明治30年弘前に第八師団司令部が設置されると、陸軍将校らの親睦、厚生施設である偕行社の敷地になったという。

左手に「和徳稲荷神社」がある。境内には安永9年(1780)の石灯籠があり、またここの境内の叢林は弘前市の保存樹林になっている。

右手に「八幡宮」があり、文化5年(1808)の庚申塔、慶応2年(1866)の百万遍塔、明治15年の二十三夜塔がある。またここの鳥居には「鬼コ」があげられている。これは悪霊を防ぐ魔除けのためもので、明治の初期以降に始まったと考えられており、全国的にきわめて珍しいもので、津軽地方独特の神社信仰といわれている。

|  |

土渕川に架かる大久保橋を渡る。

右手に「神明堂」があり、弘化3年(1846)の庚申塔、昭和7年の二十三夜塔がある。

|  |

このあたりには古い土蔵や藁ぶき屋根の家がある。

平川に架かる平川橋を渡るが、渡ってすぐに左折しなければいけなかったのだが、間違って直進してしまったので、元に戻ってやり直す。

左手に「称名寺」がある。ここは延宝3年(1675)の建立とされ、八幡宮に保存されている暦応3年(1340)の板碑は称名寺の境内から発見されたものという。

ここから右折して進むと、正面に「八幡宮」がある。ここは天喜4年(1056)の前九年の役で敗れた安部貞任の次子高星丸が寛治6年(1092)に藤崎城築城と同時に建立したもので、津軽藩主時代も代々の藩主の尊崇を受けたという。境内奥には寛政12年(1800)の猿田彦、嘉永と読むことができる二十三夜塔、称名寺の境内から発見されたという暦応3年(1340)の板碑等がある。右横には「安東氏発祥の地」「藤崎城土塁の跡」と記された標柱が立っている。

|  |

ここを左折して進むと、左手に「真蓮寺」がある。ここは延宝4年(1676)の開基とされているが、天文元年(1532)という説もあるという。寺の山門は桂の木でできており、大浦城の裏門だったという。

すぐ横に「藤崎城本丸郭跡地」の標柱が立っている。藤崎城は寛治6年(1092)に安東氏によって築城されたもので、この場所が本丸郭跡地で一部の排水路に堀跡の痕跡をとどめていると記されている。

左手に「法光寺」がある。ここは寛文12年(1672)に玄座の五所川原市に創建、元禄末年に現在地に移転したという。境内に安政6年(1859)の狛犬、万延元年(1860)の石灯籠がある。

左手に「鹿島神社」があり、弘化2年(1845)、安政2年(1855)の庚申塔、その他に二十三夜塔等が立っている。

羽州街道踏切でJRの線路を横断すると右手に公孫樹の大木とその横に馬頭観音がある。

左手に「正八幡宮」がある。ここの縁起には二説があり、その一つは大同年間(806~810)に坂上田村麻呂が主魁高丸を射殺した際の矢を修験の僧明円に与え、その矢を正八幡宮として祀り、矢沢山勝軍寺を建立したという説と、もう一つは元和元年(1615)この近くから異体の木像を発見し、それを祀ったのが始まりとも伝えられている。境内には弘化2年(1845)の庚申塔、安政4年(1857)の百万遍等の石碑がある。

右手に「馬頭観音」、弘化3年(1846)と読むことができる庚申塔がある。

左手に「増館八幡宮」がある。入り口の鳥居には簾のようなしめ縄が下がっている。このようなものはこれから先も見かけたが、ほかの地方ではあまり見かけないものだ。調べてみると「じゃんばら」というものらしい。

十川に架かる川倉新橋を渡って進むと、左手に赤い鳥居が立っており、その奥に慶応2年(1866)の庚申塔と年不詳の石碑が立っている。

浪岡に入って進み、北へ左折する角がかって本陣があった平野家だ。

浪岡川に架かる浪岡橋を渡って進むと、左手に「玄徳寺」があり、その横に「身代地蔵」がある。玄徳寺には明治維新の際の箱館戦争参戦の兵士が宿泊をしたという。

青森南警察署があるところで17時26分、今日は終わり、大館まで戻る。

本日の歩行時間 8時間8分。

本日の歩数&距離 46044歩、32.8km。

旅の地図

記録

-

2012年05月17日(木)

-

2012年05月18日(金)

-

2012年05月19日(土)

-

2012年05月20日(日)

-

2012年05月21日(月)

-

2012年05月22日(火)

-

2012年05月24日(木)

-

2012年05月25日(金)

-

2012年05月26日(土)

-

2012年05月27日(日)

-

2012年05月28日(月)

-

2012年05月29日(火)

-

2012年05月30日(水)

-

2012年06月08日(金)

-

2012年06月09日(土)

プロフィール

歩人

かっちゃん