2008年11月28日(金)

JR鹿児島中央駅~JR東市来駅~伊集院~西田橋

雨後曇り

朝、鹿児島中央駅を出るときは雨は止んでいたが、7時50分に東市来駅に着くと雨が降っている。しかもかなり強い雨だ。一時的なものだろうと思って小止みになるまで駅で少し待つことにする。「本降りになって出て行く雨宿り」という句が頭をよぎる。15分ほどすると大分小降りになってきたので8時5分に歩き始める。 駅前の3号線に沿って歩いていくと、押しボタン式の信号があり、その右に下る道があり、これを通ってJRの線路のガードをくぐって進む。

坂を上っていくとやがて美山の町にでる。武家屋敷風の旧い石垣で囲まれた家屋が続いている。出水や野田郷で見た風景と同じだ。

ここは陶芸の町だ。第17代薩摩藩主島津義弘公が秀吉の朝鮮侵略の帰途、慶長3年(1598)に朝鮮から陶工約80人を連れ帰り、そのうち40人余りが鹿児島県串木野市島平に着き、その後慶長8年(1603)に串木野からここ美山へ移住、島津藩の庇護の下、開窯をしたのが薩摩焼のはじまりという説明がなされている。HPで見るとその間随分苦労したことが書かれていた。ここは現在薩摩焼の県下最大の産地となっている。

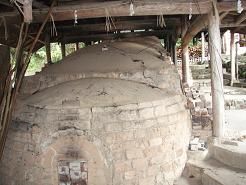

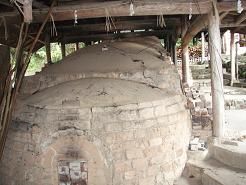

左手に「沈壽官窯」がある。慶長10年(1605)美山に移住した初代沈当吉が苗代川焼を開窯、18年後に初代当吉は朴平意とともに白土を発見、今日の薩摩焼を創製した。明治6年(1873)第12代沈壽官がオーストリア万国博に大花瓶一対を出品、大きな賞賛を博し、世界に薩摩焼の存在を示したという。第14代沈壽官は司馬遼太郎の「故郷忘じがたく候」の主人公になっており、現在は第15代沈壽官となっている。中に入ってみると大きな登り窯があり、建物の中では何人かの方が既に作業にかかられている姿が見えた。

すぐ横に「薩摩焼宗家 十四代沈壽官」と「大韓民国名誉総領事館」の表札がかかっている屋敷があり、入口に日本と韓国の国旗が立っていた。ここも旧い石垣に囲まれた立派な屋敷だった。

その先、左手少し入ったところに「元外相東郷茂徳生誕の地」があり、そこに瀟洒な造りの「東郷茂徳記念館」が立っていた。東郷茂徳は太平洋戦争開戦時及び終戦時の外務大臣で、東京裁判で戦争責任を問われて禁固20年の判決を受けて収監、やがて獄中死した。彼は朝鮮人陶工の子孫で、陶工であり陶芸品を売る実業家として財を成した父が士族株を買い、「朴茂徳」から「東郷茂徳」になったという。ちなみに東郷平八郎とは血縁関係はないそうだ。

道なりに進み、広域農道を横切って進むと、寺脇坂に差し掛かる。前方に美容室がある手前で左折する道があり、これを下っていく。突き当たったところを右折していくと田のあぜ道のようなところに出たのでこれを伝っていくと大渡橋の袂にでた。資料では大渡橋の50mほど手前に出て、そこから左折して橋を渡るようになっているので、突き当りの一つ手前で右折しなければならなかったのかもしれない。「大渡橋」と刻まれた石碑が立っており、この文字は西郷南州のものと伝えられている。

24号線を進んでいき、「城山公園入口」「ザビエル会見の地」という標識が出ているところから左折して坂道を上っていく。頂上近くで右折して下る道があり、もう少し先にやはり下っていく道があって迷う。ここでも丸目さんから電話があり、色々と教えていただく。結局、最初にあったほぼ直角に近い形で右に分岐して下っている道が旧道だった。

坂を上っていくと城山は「一宇治城〈鉄丸城)」と呼ばれた城の跡で、初代城主は約800年前の鎌倉時代初めに伊集院郡司だった紀四郎時清だった。その後、島津本家城となり、天文19年(1550)島津貴久が鹿児島の内城へ移ることで廃城となったと説明されている。

またフランシスコザビエルが1549年9月29日にこの地で領主島津貴久と会見し、キリスト教布教許可を得たとして「ザビエル像」が立っている。

ここから先ほどの坂を下っていくと左手に護国神社があり、その先で信号に出るのでこれを左折、その先の最初の信号を右折して206号線に沿っていくと伊集院の中心街になる。 商店街を進んでいくと、右手少し入ったところに「大光寺」がある。ここが伊集院の御仮屋跡だ。

ここでカウントする。

10時28分、伊集院御仮屋跡を通る。

市来御仮屋から4時間52分、25363歩、16.3km。

街道に戻って進むと、下谷口川に架かる「永平橋」を渡る。昔この橋は土橋だったが、島津斉興公の時、嘉永3年(1850)から翌年にかけて石橋に架け替えられだ。「西田橋」の竣工から5年後だった。橋の記念碑に「永平橋」と刻まれているが、これは当時25歳で「郡方書役」と」いう役人だった西郷隆盛が書いたといわれている。昭和8年に車が通るようになると、幅が狭いためコンクリートの橋に改造、昭和60年に補強、拡張工事が行われたが、その際橋脚の底から石造りの眼鏡橋に使われた基礎の松材が発見され、現在伊集院文化会館に展示されているそうだ。

その先でJR鹿児島本線の踏切を渡り、猪鹿倉南の信号で24号線を横断して進む。右手に「清藤工業団地入口」の看板があるところに右折している道があり、その少し先で左手に旧道が伸びているのでこれを進むが距離は短く、すぐに206号線に合流する。

更にその先に清藤バス停があり、そこから右手に旧道が伸びているのでこれを歩く。長松川に架かる清藤橋を渡ると橋の袂に「薩摩街道」の標柱が立っているのでこれに従って進む。

実は城山で丸目さんとお話をした際、清藤のバス停の先に「ヤジロウの墓」があり、これを見て右折して進むとこの旧道に入ると説明していただいたのだが、地図が丁度ページがまたがっていた場所だったということもあってついうっかりしてバス停から右折してしまった。もっともこの道も旧道ということだった。ここから先、頻繁に標柱が立っており、地図を見る必要もなく歩くことができた。

ここはゆるやかな上り坂になっている山道で、雨が降るとここを水が流れて川になってしまうようだ。昨日の雨で水が流れた形跡が残っている。

やがて急に視界が開け、前方に太陽化学の煙突が見え、その先で森を抜ける。この間32分だった。

太陽化学を左に見て進むと、左手に「妙円寺詣り街道」の石碑が立っている。妙円寺詣りは関が原の戦いの時、島津義弘公は生き残った将兵50余騎を率いて敵の大軍の真っ只中に突入、血路を開いて薩摩へ帰り着いた。その後鹿児島の城下侍達が義弘公の遺徳を慕い、関が原の苦闘を偲んで、この合戦のあった旧暦9月14日夜、鎧兜で身を固め、鹿児島から義弘公の菩提寺である伊集院の妙円寺(現徳重神社)までの約20kmを歩いて参拝する行事のことだ。

この先206号線の左側に「足裏マッサージ用砂利埋込舗装」と看板が立っているところがある。見ると小石を敷いてイボ状にした道路がしばらく続いている。足裏が当たる部分に突起したイボ状のものをつけているスリッパを見かけることがあるが、同じ発想で妙円寺詣りの人たちがこの上を歩くと足裏マッサージになるということなのだろう。すごいことを考える人もいるものだ。

道に面してラーメンの旗が何本も立っているので、道からそれてラーメン屋で昼食にする。このあたりもほかに店はないようだと思っていたが、その先で左手に「チェスト館」という「都市農村交流施設」という看板が立っている道の駅のような感じの建物があった。ここだったら食事もできるかもしれない。

右手に北部清掃工場があり、このあたりから桜島の姿が見え始めた。昔は毎日眺めていたのでなんとも懐かしい。

武岡台高校があるところからよりきれいに見えたので写真を撮る。

武岡中学を右手に見ながら進み、武岡団地常磐口の信号から左折して進むがかなり急な下り坂になる。両側は切り立った崖でコンクリートで斜面を固めている。昔からこのような地形だったのだろうか、それとも開発に伴なって道を掘ったのだろうか。

常磐口、西田町の信号を通って15時5分に「西田橋」に到着する。この橋は鹿児島市内を流れる甲突川に架かる五石橋の一つで約150年前に架橋された。城下の玄関口として藩の威光を誇示した橋であったが、平成5年の水害後、移転、改修され、平成12年に新しい橋が完全開通したと説明されている。

15時5分、西田橋に着く。

伊集院御仮屋から4時間37分、27264歩、17.7km.

鹿児島は私が学校を卒業して半年後の23歳のときに、この地へきて営業所を作ったところで、スタート時のメンバーは私と同じ年齢が二人と年下が二人という陣容だった。今から思えばそんな若手ばかりでよくスタートしたと思うが、それでも一生懸命に頑張って30歳で引き上げるときには30人ほどの規模になっていた。世間知らずの未熟者で失敗も数え切れないほどしたが、それも今ではいい思い出になっている。まさに青春の思い出一杯の地だ。現在でも年賀状を交換させて頂いている当時お世話になった方が何人もおられて、その方々のお顔が頭に浮かぶ。久しぶりにお会いしたいなぁ。ただ、今日はこれから引き返して小倉で用事をしなければいけないので、その思いを振り切って帰途に着く。鹿児島から九州新幹線とリレーつばめを乗り継ぐと博多まで2時間ちょっとで帰ることができた。

本日の歩行時間 7時間。

本日の歩数&距離 40394歩、26.4km。

薩摩街道合計。

総歩行時間 70時間59分。

総歩数 393032歩。

総歩行距離 252.6km。

宿場間距離合計 236.3km。(これは寄り道をせず、また道を間違わずに歩いた場合の距離です)

朝、鹿児島中央駅を出るときは雨は止んでいたが、7時50分に東市来駅に着くと雨が降っている。しかもかなり強い雨だ。一時的なものだろうと思って小止みになるまで駅で少し待つことにする。「本降りになって出て行く雨宿り」という句が頭をよぎる。15分ほどすると大分小降りになってきたので8時5分に歩き始める。 駅前の3号線に沿って歩いていくと、押しボタン式の信号があり、その右に下る道があり、これを通ってJRの線路のガードをくぐって進む。

坂を上っていくとやがて美山の町にでる。武家屋敷風の旧い石垣で囲まれた家屋が続いている。出水や野田郷で見た風景と同じだ。

ここは陶芸の町だ。第17代薩摩藩主島津義弘公が秀吉の朝鮮侵略の帰途、慶長3年(1598)に朝鮮から陶工約80人を連れ帰り、そのうち40人余りが鹿児島県串木野市島平に着き、その後慶長8年(1603)に串木野からここ美山へ移住、島津藩の庇護の下、開窯をしたのが薩摩焼のはじまりという説明がなされている。HPで見るとその間随分苦労したことが書かれていた。ここは現在薩摩焼の県下最大の産地となっている。

左手に「沈壽官窯」がある。慶長10年(1605)美山に移住した初代沈当吉が苗代川焼を開窯、18年後に初代当吉は朴平意とともに白土を発見、今日の薩摩焼を創製した。明治6年(1873)第12代沈壽官がオーストリア万国博に大花瓶一対を出品、大きな賞賛を博し、世界に薩摩焼の存在を示したという。第14代沈壽官は司馬遼太郎の「故郷忘じがたく候」の主人公になっており、現在は第15代沈壽官となっている。中に入ってみると大きな登り窯があり、建物の中では何人かの方が既に作業にかかられている姿が見えた。

すぐ横に「薩摩焼宗家 十四代沈壽官」と「大韓民国名誉総領事館」の表札がかかっている屋敷があり、入口に日本と韓国の国旗が立っていた。ここも旧い石垣に囲まれた立派な屋敷だった。

その先、左手少し入ったところに「元外相東郷茂徳生誕の地」があり、そこに瀟洒な造りの「東郷茂徳記念館」が立っていた。東郷茂徳は太平洋戦争開戦時及び終戦時の外務大臣で、東京裁判で戦争責任を問われて禁固20年の判決を受けて収監、やがて獄中死した。彼は朝鮮人陶工の子孫で、陶工であり陶芸品を売る実業家として財を成した父が士族株を買い、「朴茂徳」から「東郷茂徳」になったという。ちなみに東郷平八郎とは血縁関係はないそうだ。

道なりに進み、広域農道を横切って進むと、寺脇坂に差し掛かる。前方に美容室がある手前で左折する道があり、これを下っていく。突き当たったところを右折していくと田のあぜ道のようなところに出たのでこれを伝っていくと大渡橋の袂にでた。資料では大渡橋の50mほど手前に出て、そこから左折して橋を渡るようになっているので、突き当りの一つ手前で右折しなければならなかったのかもしれない。「大渡橋」と刻まれた石碑が立っており、この文字は西郷南州のものと伝えられている。

24号線を進んでいき、「城山公園入口」「ザビエル会見の地」という標識が出ているところから左折して坂道を上っていく。頂上近くで右折して下る道があり、もう少し先にやはり下っていく道があって迷う。ここでも丸目さんから電話があり、色々と教えていただく。結局、最初にあったほぼ直角に近い形で右に分岐して下っている道が旧道だった。

坂を上っていくと城山は「一宇治城〈鉄丸城)」と呼ばれた城の跡で、初代城主は約800年前の鎌倉時代初めに伊集院郡司だった紀四郎時清だった。その後、島津本家城となり、天文19年(1550)島津貴久が鹿児島の内城へ移ることで廃城となったと説明されている。

またフランシスコザビエルが1549年9月29日にこの地で領主島津貴久と会見し、キリスト教布教許可を得たとして「ザビエル像」が立っている。

ここから先ほどの坂を下っていくと左手に護国神社があり、その先で信号に出るのでこれを左折、その先の最初の信号を右折して206号線に沿っていくと伊集院の中心街になる。 商店街を進んでいくと、右手少し入ったところに「大光寺」がある。ここが伊集院の御仮屋跡だ。

ここでカウントする。

10時28分、伊集院御仮屋跡を通る。

市来御仮屋から4時間52分、25363歩、16.3km。

街道に戻って進むと、下谷口川に架かる「永平橋」を渡る。昔この橋は土橋だったが、島津斉興公の時、嘉永3年(1850)から翌年にかけて石橋に架け替えられだ。「西田橋」の竣工から5年後だった。橋の記念碑に「永平橋」と刻まれているが、これは当時25歳で「郡方書役」と」いう役人だった西郷隆盛が書いたといわれている。昭和8年に車が通るようになると、幅が狭いためコンクリートの橋に改造、昭和60年に補強、拡張工事が行われたが、その際橋脚の底から石造りの眼鏡橋に使われた基礎の松材が発見され、現在伊集院文化会館に展示されているそうだ。

その先でJR鹿児島本線の踏切を渡り、猪鹿倉南の信号で24号線を横断して進む。右手に「清藤工業団地入口」の看板があるところに右折している道があり、その少し先で左手に旧道が伸びているのでこれを進むが距離は短く、すぐに206号線に合流する。

更にその先に清藤バス停があり、そこから右手に旧道が伸びているのでこれを歩く。長松川に架かる清藤橋を渡ると橋の袂に「薩摩街道」の標柱が立っているのでこれに従って進む。

実は城山で丸目さんとお話をした際、清藤のバス停の先に「ヤジロウの墓」があり、これを見て右折して進むとこの旧道に入ると説明していただいたのだが、地図が丁度ページがまたがっていた場所だったということもあってついうっかりしてバス停から右折してしまった。もっともこの道も旧道ということだった。ここから先、頻繁に標柱が立っており、地図を見る必要もなく歩くことができた。

ここはゆるやかな上り坂になっている山道で、雨が降るとここを水が流れて川になってしまうようだ。昨日の雨で水が流れた形跡が残っている。

やがて急に視界が開け、前方に太陽化学の煙突が見え、その先で森を抜ける。この間32分だった。

太陽化学を左に見て進むと、左手に「妙円寺詣り街道」の石碑が立っている。妙円寺詣りは関が原の戦いの時、島津義弘公は生き残った将兵50余騎を率いて敵の大軍の真っ只中に突入、血路を開いて薩摩へ帰り着いた。その後鹿児島の城下侍達が義弘公の遺徳を慕い、関が原の苦闘を偲んで、この合戦のあった旧暦9月14日夜、鎧兜で身を固め、鹿児島から義弘公の菩提寺である伊集院の妙円寺(現徳重神社)までの約20kmを歩いて参拝する行事のことだ。

この先206号線の左側に「足裏マッサージ用砂利埋込舗装」と看板が立っているところがある。見ると小石を敷いてイボ状にした道路がしばらく続いている。足裏が当たる部分に突起したイボ状のものをつけているスリッパを見かけることがあるが、同じ発想で妙円寺詣りの人たちがこの上を歩くと足裏マッサージになるということなのだろう。すごいことを考える人もいるものだ。

道に面してラーメンの旗が何本も立っているので、道からそれてラーメン屋で昼食にする。このあたりもほかに店はないようだと思っていたが、その先で左手に「チェスト館」という「都市農村交流施設」という看板が立っている道の駅のような感じの建物があった。ここだったら食事もできるかもしれない。

右手に北部清掃工場があり、このあたりから桜島の姿が見え始めた。昔は毎日眺めていたのでなんとも懐かしい。

武岡台高校があるところからよりきれいに見えたので写真を撮る。

武岡中学を右手に見ながら進み、武岡団地常磐口の信号から左折して進むがかなり急な下り坂になる。両側は切り立った崖でコンクリートで斜面を固めている。昔からこのような地形だったのだろうか、それとも開発に伴なって道を掘ったのだろうか。

常磐口、西田町の信号を通って15時5分に「西田橋」に到着する。この橋は鹿児島市内を流れる甲突川に架かる五石橋の一つで約150年前に架橋された。城下の玄関口として藩の威光を誇示した橋であったが、平成5年の水害後、移転、改修され、平成12年に新しい橋が完全開通したと説明されている。

15時5分、西田橋に着く。

伊集院御仮屋から4時間37分、27264歩、17.7km.

鹿児島は私が学校を卒業して半年後の23歳のときに、この地へきて営業所を作ったところで、スタート時のメンバーは私と同じ年齢が二人と年下が二人という陣容だった。今から思えばそんな若手ばかりでよくスタートしたと思うが、それでも一生懸命に頑張って30歳で引き上げるときには30人ほどの規模になっていた。世間知らずの未熟者で失敗も数え切れないほどしたが、それも今ではいい思い出になっている。まさに青春の思い出一杯の地だ。現在でも年賀状を交換させて頂いている当時お世話になった方が何人もおられて、その方々のお顔が頭に浮かぶ。久しぶりにお会いしたいなぁ。ただ、今日はこれから引き返して小倉で用事をしなければいけないので、その思いを振り切って帰途に着く。鹿児島から九州新幹線とリレーつばめを乗り継ぐと博多まで2時間ちょっとで帰ることができた。

本日の歩行時間 7時間。

本日の歩数&距離 40394歩、26.4km。

薩摩街道合計。

総歩行時間 70時間59分。

総歩数 393032歩。

総歩行距離 252.6km。

宿場間距離合計 236.3km。(これは寄り道をせず、また道を間違わずに歩いた場合の距離です)

旅の地図

記録

-

2008年06月30日(月)

-

2008年07月01日(火)

-

2008年07月07日(月)

-

2008年09月23日(火)

-

2008年09月24日(水)

-

2008年09月25日(木)

-

2008年11月26日(水)

-

2008年11月27日(木)

-

2008年11月28日(金)

プロフィール

歩人

かっちゃん